新刻繡像批評金瓶梅·卷之七

第三十四回 獻芳樽内室乞恩

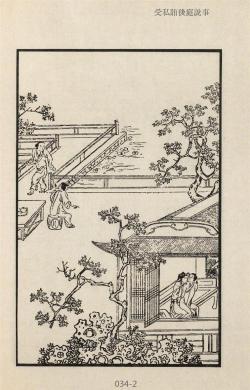

受私賄後庭説事

成吴越,怎禁他巧言相鬭諜。平白地送暖偷寒,平白地送暖偷寒,猛可的搬唇弄舌。水晶丸不住撇,蘸剛鍬一味撅。

——右調《川撥棹》

話説韓道國走到家門首打聽,見渾家和兄弟韓二拴在鋪中去了,急急走到鋪子内,和來保計議。來保説:「你還早央應二叔來,對當家的説了,拿個帖兒對縣中李老爹一説,不論多大事情都了了。」這韓道國竟到應怕爵家。他娘子兒使丫頭出來回:「没人在家,不知往那裏去了。只怕在西門大老爹家。」韓道國道:「没在他宅裏。」問應寶,也跟出去了。韓道國慌了,往勾欄院裏抓尋。原來伯爵被湖州何蠻子的兄弟何二蠻子,號叫何兩峰,請在四條巷内何金蟬兒家吃酒。被韓道國抓着了,請出來。伯爵吃的臉紅紅的,帽檐上插着剔牙杖兒。韓道國唱了喏,拉到僻静處,如此這般告他説。伯爵道:「既有此事,我少不得陪你去。」于是辭了何兩峰,與道國先同到家,問了端的。道國央及道:「此事明日只怕要解到縣裏去,只望二叔往大官府宅裏説説,討個帖兒,轉與李老爹,求他只不教你侄婦見官。事畢重謝二叔。」説着跪在地下。伯爵用手拉起來,説道:「賢契,這些事兒,我不替你處?你快寫個説帖,把一切閒話都丢開,只説你常不在家,被街坊這夥光棍時常打磚掠瓦,欺負娘子。你兄弟韓二氣忿不過,和他嚷亂,反被這夥人群住,揪採踢打,同拴在鋪裏。望大官府發個帖兒,對李老爹説,只不教你令正出官,管情見個分上就是了。」那韓道國取筆硯,連忙寫了説帖,安放袖中。

伯爵領他逕到西門慶門首,問守門的平安兒:「爹在家?」平安道:「爹在花園書房裏。二爹和韓大叔請進去。」那應伯爵狗也不咬,走熟了的,同韓道國進入儀門,轉過大廳,繇鹿頂鑽山進去,就是花園角門。抹過木香棚,三間小卷棚,名唤翡翠軒,乃西門慶夏月納凉之所。前後簾攏掩映,四面花竹陰森,裏面一明兩暗書房。有畫童兒小厮在那裏掃地,説:「應二爹和韓大叔來了!」二人掀開簾子。進入明間内,書童看見便道:「請坐。俺爹剛纔進後邊去了。」一面使畫童兒請去。

畫童兒走到後邊金蓮房内,問:「春梅姐,爹在這裏?」春梅駡道:「賊見鬼小奴才兒!爹在間壁六娘房裏不是,巴巴的跑來這裏問!」畫童便走過這邊,只見繡春在石臺基上坐的,悄悄問:「爹在房裏?應二爹和韓大叔來了,在書房裏等爹説話。」繡春道:「爹在房裏,看着娘與哥裁衣服哩。」原來西門慶拿出兩匹尺頭來,一匹大紅紵絲,一匹鸚哥緑潞紬,教李瓶兒替官哥裁毛衫、披襖、背心、護頂之類。在炕上正鋪着大紅氈條。奶子抱着哥兒,迎春執着熨斗。只見繡春進來,悄悄拉迎春一把,迎春道:「你拉我怎麽的?拉撇了這火落在氈條上。」李瓶兒便問:「你平白拉他怎的?」繡春道:「畫童説應二爹來了,請爹説話。」李瓶兒道:「小奴才兒,應二爹來,你進來説就是了,巴巴的扯他!」

西門慶分付畫童:「請二爹坐坐,我就來。」于是看裁完了衣服,便衣出來,書房内見伯爵二人,作揖坐下,韓道國打横。吃了茶,伯爵就開言説道:「韓大哥,你有甚話,對你大官府説。」西門慶道:「你有甚話説來。」韓道國纔待説「街坊有夥不知姓名棍徒……」,被應伯爵攔住便道:「賢侄,你不是這等説了。噙着骨秃露着肉,也不是事。對着你家大官府在這裏,越發打開後門説了罷:韓大哥常在鋪子裏上宿,家下没人,止是他娘子兒一人,還有個孩兒。左右街坊,有幾個不三不四的人,見無人在家,時常打磚掠瓦鬼混。欺負的急了,他令弟韓二哥看不過,來家駡了幾句,被這起光棍不繇分説,群住了打個臭死。如今部拴在鋪裏,明早要解了往本縣李大人那裏去。他哭哭啼啼,央煩我來對哥説,討個帖兒,對李大人説説,青目一二。有了他令弟也是一般,只不要他令正出官就是了。」因説:「你把那説帖兒拿出來與你大官人瞧,好差人替你去。」韓道國便向袖中取出,連忙雙膝跪下,説道:「小人忝在老爹門下,萬乞老爹看應二叔分上,俯就一二,舉家没齒難忘。」西門慶一把手拉起,説道:「你請起來。」于是觀看帖兒,上面寫着:「犯婦王氏,乞青目免提。」西門慶道:「這帖子不是這等寫了!只有你令弟韓二一人就是了。」向伯爵道:「比時我拿帖對縣裏説,不如只分付地方改了報單,明日帶來我衙門裏來發落就是了。」伯爵教:「韓大哥,你還與恩老爹下個禮兒。這等亦發好了!」那韓道國又倒身磕頭下去。西門慶教玳安:「你外邊快叫個答應的班頭來。」不一時,叫了個穿青衣的節級來,在旁邊伺候。西門慶叫近前,分付:「你去牛皮街韓夥計住處,問是那牌那鋪地方,對那保甲説,就稱是我的鈞語,分付把王氏即時與我放了。查出那幾個光棍名字來,改了報帖,明日早解提刑院,我衙門裏聽審。」那節級應諾,領了言語出門。伯爵道:「韓大哥,你即一同跟了他,幹你的事去罷,我還和大官人説話哩。」那韓道國千恩萬謝出門,與節級同往牛皮街幹事去了。

西門慶陪伯爵在翡翠軒坐下,因令玳安放桌兒:「你去對你大娘説,昨日磚廠劉公公送的木樨荷花酒,打開篩了來,我和應二叔吃,就把糟鰣魚蒸了來。」伯爵舉手道:「我還没謝的哥,昨日蒙哥送了那兩尾好鰣魚與我。送了一尾與家兄去,剩下一尾,對房下説,拿刀兒劈開,送了一段與小女,餘者打成窄窄的塊兒,拿他原舊紅糟兒培着,再攪些香油,安放在一個磁罐内,留着我一早一晚吃飯兒,或遇有個人客兒來,蒸恁一碟兒上去,也不枉辜負了哥的盛情。」西門慶告訴:「劉太監的兄弟劉百户,因在河下管蘆葦場,賺了幾兩銀子,新買了一所莊子在五里店,拿皇木蓋房,近日被我衙門裏辦事官緝聽着,首了。依着夏龍溪,饒受他一百兩銀子,還要動本參送,申行省院。劉太監慌了,親自拿着一百兩銀子到我這裏,再三央及,只要事了。不瞞你説,咱家做着些薄生意,料也過了日子,那裏希罕他這樣錢!况劉太監平日與我相交,時常受他些禮,今日因這些事情,就又薄了面皮?教我絲毫没受他的,只教他將房屋連夜拆了。到衙門裏,只打了他家人劉三二十,就發落開了。事畢,劉太監感情不過,宰了一口猪,送我一壇自造荷花酒,兩包糟鰣魚,重四十斤,又兩匹妝花織金段子,親自來謝。彼此有光,見個情分。」伯爵道:「哥,你是希罕這個錢的?夏大人他出身行伍,起根立地上没有,他不撾些兒,拿甚過日?哥,你自從到任以來,也和他問了幾樁事兒?」

西門慶道:「大小也問了幾件公事。别的倒也罷了,只吃了他貪濫蹹婪,有事不論青紅皂白,得了錢在手裏就放了,成甚麽道理!我便再三扭着不肯,『你我雖是個武職官兒,掌着這刑條,還放些體面纔好。』」説未了,酒菜齊至。西門慶將小金菊花杯斟荷花酒,陪伯爵吃。

不説兩個説話兒,坐更餘方散。且説那夥人,見青衣節級下地方,把婦人王氏放回家去,又拘總甲,查了各人名字,明早解提刑院問理,都各人面面相覷。就知韓道國是西門慶家夥計,尋的本家攊子,只落下韓二一人在鋪裏。都説這事弄的不好了。這韓道國又送了節級五錢銀子,登時間保甲查寫那幾個名字,送到西門慶宅内,單等次日早解。

過一日,西門慶與夏提刑兩位官,到衙門裏坐廳。該地方保甲帶上人去,頭一起就是韓二,跪在頭裏。夏提刑先看報單:「牛皮街一牌四鋪總甲蕭成,爲地方喧鬧事……」第一個就叫韓二,第二個車淡,第三個管世寬,第四個遊守,第五個郝賢。都叫過花名去。然後問韓二:「爲什麽起來?」那韓二先告道:「小的哥是買賣人,常不在家住的,小男幼女,被街坊這幾個光棍,要便彈打胡博詞兒,坐在門首,胡歌野調,夜晚打磚,百般欺負。小的在外另住,來哥家看視,含忍不過,駡了幾句。被這夥棍徒,不繇分説,揪倒在地,亂行踢打,獲在老爺案下。望老爺查情。」夏提刑便問:「你怎麽説?」那夥人一齊告道:「老爺休信他巧對!他是耍錢的搗鬼。他哥不在家,和他嫂子王氏有奸。王氏平日倚逞刁潑毁駕街坊。昨日被小的們捉住,見有底衣爲證。」夏提刑因問保甲蕭成:「那王氏怎的不見?」蕭成怎的好回節級放了?只説:「王氏脚小,路上走不動,便來。」那韓二在下邊,兩隻眼只看着西門慶。良久,西門慶欠身望夏提刑道:「長官也不消要這王氏。想必王氏有些姿色,這光棍來調戲他不遂,捏成這個圈套。」因叫那爲首的車淡上去,問道:「你在那裏捉住那韓二來?」衆人道:「昨日在他屋裏捉來。」又問韓二:「王氏是你甚麽人?」保甲道:「是他嫂子兒。」又問保甲:「這夥人打那裏進他屋裏?」保甲道:「越墻進去。」西門慶大怒,駡道:「我把你這起光棍!他既是小叔,王氏也是有服之親,莫不不許上門行走?相你這起光棍,你是他什麽人,如何敢越墻進去?况他家男子不在,又有幼女在房中,非奸即盗了。」喝令左右拿夾棍來,每人一夾、二十大棍,打的皮開肉綻,鮮血迸流。况四五個都是少年子弟,出娘胞胎未經刑杖,一個個打的號哭動天,呻吟滿地。這西門慶也不等夏提刑開口,分付:「韓二出去聽候。把四個都與我收監,不日取供送問。」

四人到監中都互相抱怨,個個都懷鬼胎。監中人都嚇恐他:「你四個若送問,都是徒罪。到了外府州縣,皆是死數。」這些人慌了,等的家下人來送飯,捎信出去,教各人父兄使錢,上下尋人情。内中有拿人情央及夏提刑,夏提刑説:「這王氏的丈夫是你西門老爹門下的夥計。他在中間扭着要送問,同僚上,我又不好處得。你須還尋人情和他説去。」也有央吴大舅出來説的。人都知西門慶家有錢,不敢來打點。

四家父兄都慌了,會在一處。内中一個説道:「也不消再央吴千户,他也不依。我聞得人説,東街上住的開紬絹鋪應大哥兄弟應二,和他契厚。咱不如凑了幾十兩銀子,封與應二,教他替咱們説説,管情極好。」于是車淡的父親開酒店的車老兒爲首,每人拿十兩銀子來,共凑了四十兩銀子,齊到應伯爵家,央他對西門慶説。伯爵收下,打發衆人去了。他娘子兒便説:「你既替韓夥計出力,擺布這起人,如何又攬下這銀子,反替他説方便,不惹韓夥計怪?」伯爵道:「我可知不好説的。我别自有處。」因把銀子兑了十五兩,包放袖中,早到西門慶家。西門慶還未回來。伯爵進廳上,只見書童正從西廂房書房内出來,頭帶瓦楞帽兒,撇着金頭蓮瓣簪子,身上穿着蘇州絹直掇,玉色紗𧜽兒,凉鞋净襪。説道:「二爹請客位内坐。」交畫童兒後邊拿茶去,説道:「小厮,我使你拿茶與應二爹,你不動,且耍子兒。等爹來家,看我説不説!」那小厮就拿茶去了。伯爵便問:「你爹衙門裏還没來家?」書童道:「剛纔答應的來,説爹衙門散了,和夏老爹門外拜客去了。二爹有甚話説?」伯爵道:「没甚話。」書童道:「二爹前日説的韓夥計那事,爹昨日到衙門裏,把那夥人都打了收監,明日做文書還要送問他。」伯爵拉他到僻静處,和他説:「如今又一件,那夥人家屬如此這般,聽見要送問,都害怕了。昨日晚夕,到我家哭哭啼啼,再三跪着央及我,教對你爹説。我想我已是替韓夥計説在先,怎又好管他的,惹的韓夥計不怪?没奈何,教他四家處了這十五兩銀子,看你取巧對你爹説,看怎麽將就饒他放了罷。」因向袖中取出銀子來遞與書童。書童打開看了,大小四錠零四塊。説道:「既是應二爹分上,交他再拿五兩來,待小的替他説,還不知爹肯不肯。昨日吴大舅親自來和爹説了,爹不依。小的『虼𧒮臉兒——好大面皮』!實對二爹説,小的這銀子,不獨自一個使,還破些鉛兒,轉達知俺生哥的六娘,繞個彎兒替他説,纔了他此事。」伯爵道:「既如此,等我和他説。你好歹替他上心些,他後晌些來討回話。」書童道:「爹不知多早來家,你教他明日早來罷。」説畢,伯爵去了。

這書童把銀子拿到鋪子,𨮸下一兩五錢來,教人買了一壇金華酒,兩隻燒鴨,兩隻雞,一錢銀子鮮魚,一肘蹄子,二錢頂皮酥果餡餅兒,一錢銀子的搽穰卷兒,送到來興兒屋裏,央及他媳婦惠秀替他整理,安排端正。那一日,潘金蓮不在家,從早間就坐轎子往門外潘姥姥家做生日去了。書童使畫童兒用方盒把下飯先拿在李瓶兒房中,然後又提了一壇金華酒進去。李瓶兒便問:「是那裏的?」畫童道:「是書童哥送來孝順娘的。」李瓶兒笑道:「賊囚!他怎的孝順我?」良久,書童兒進來,見瓶兒在描金炕床上,引着玳瑁猫兒和哥兒耍子。因説道:「賊囚!你送了這些東西來與誰吃,」那書童只是笑。李瓶兒道:「你不言語,笑是怎的説?」書童道:「小的不孝順娘,再孝順誰!」李瓶兒道:「賊囚!你平白好好的,怎麽孝順我?你不説明白,我也不吃。」那書童把酒打開,菜蔬都擺在小桌上,教迎春取了把銀素篩了來,傾酒在鍾内,雙手遞上去,跪下説道:「娘吃過,等小的對娘説。」李瓶兒道:「你有甚事,説了我纔吃。不説,你就跪一百年,我也是不吃。」又道:「你起來説。」那書童于是把應伯爵所央四人之事,從頭訴説一遍:「他先替韓夥計説了,不好來説得,央及小的先來禀過娘。等爹問,休説是小的説,只假做花大舅那頭使人來説。小的寫下個帖兒在前邊書房内,只説是娘遞與小的,教與爹看。娘再加一美言。况昨日衙門裏爹已是打過他,爹胡亂做個處斷,放了他罷,也是老大的陰騭。」李瓶兒笑道:「原來也是這個事!不打緊,等你爹來家,我和他説就是了。你平白整治這些東西來做什麽?」又道:「賊囚!你想必問他起發些東西了,」書童道:「不瞞娘説,他送了小的五兩銀子。」李瓶兒道:「賊囚!你倒且是會排鋪賺錢!」于是不吃小鍾,旋教迎春取了個大銀衢花杯來,先吃了兩鍾,然後也回斟一杯與書童吃。書童道:「小的不敢吃,吃了快臉紅,只怕爹來看見。」李瓶兒道:「我賞你吃,怕怎的!」于是磕了頭起來,一吸而飲之。李瓶兒把各樣嘎飯揀在一個碟兒裏,教他吃。那小厮一連陪他吃了兩大杯,怕臉紅就不敢吃,就出來了。到了前邊鋪子裏,還剩了一半點心嘎飯,擺在櫃上,又打了兩提壇酒,請了傅夥計、賁四、陳敬濟、來興兒、玳安兒。衆人都一陣風捲殘雲,吃了個净光。就忘了教平安兒吃。

那平安兒坐在大門首,把嘴谷都着。不想西門慶約後晌從門外拜了客來家,平安看見也不説。那書童聽見喝道之聲,慌的收拾不迭,兩三步叉到廳上,與西門慶接衣服。西門慶便問:「今日没人來?」書童道:「没人。」西門慶脱了衣服,摘去冠帽,帶上巾幘,走到書房内坐下。書童兒取了一盞茶來遞上,西門慶呷了一口放下。因見他面帶紅色,便問:「你那裏吃酒來?」這書童就向桌上硯臺下取出一紙柬帖與西門慶瞧,説道:「此是後邊六娘叫小的到房裏,與小的的,説是花大舅那裏送來,説車淡等事。六娘教小的收着與爹瞧。因賞了小的一盞酒吃,不想臉就紅了。」西門慶把帖觀看,上寫道:「犯人車淡四名,乞青目。」看了,遞與書童,分付:「放在我書篋内,教答應的明日衙門裏禀我。」書童一面接了放在書篋内,又走在旁邊侍立。西門慶見他吃了酒,臉上透出紅白來,紅馥馥唇兒,露着一口糯米牙兒,如何不愛。于是淫心輒起,摟在懷裏,兩個親嘴咂舌頭。那小郎口噙香茶桂花餅,身上薰的噴鼻香。西門慶用手撩起他衣服,褪了花袴兒,摸弄他屁股。因囑咐他:「少要吃酒,只怕糟了臉。」書童道:「爹分付,小的知道。」兩個在屋裏正做一處。

忽一個青衣人,騎了一匹馬,走到大門首,跳下馬來,向守門的平安作揖,問道:「這裏是問刑的西門慶老爹家?」那平安兒因書童不請他吃東道,把嘴頭子撅着,正没好氣,半日不答應。那人只顧立着,説道:「我是帥府周老爺差來,送轉帖與西門老爹看。明日與新平寨坐營須老爹送行,在永福寺擺酒。也有荆都監老爹,掌刑夏老爹,營裏張老爹,每位分資一兩。逕來報知,累門上哥禀禀進去,小人還等回話。」那平安方拿了他的轉帖入後邊,打聽西門慶在花園書房内,走到裏面,轉過松墻,只見畫童兒在窗外臺基上坐的,見了平安擺手兒。那平安就知西門慶與書童幹那不急的事,悄悄走在窗下聽覷。半日,聽見裏邊氣呼呼,跐的地平一片聲響。西門慶叫道:「我的兒,把身子調正着,休要動。」就半日没聽見動静。只見書童出來,與西門慶舀水洗手,看見平安兒、畫童兒在窗子下站立,把臉飛紅了,往後邊拿水去了。平安拿轉帖進去,西門慶看了,取筆劃了知,分付:「後邊問你二娘討一兩銀子,教你姐夫封了,付與他去。」平安兒應諾去了。

書童拿了水來,西門慶洗畢手,回到李瓶兒房中。李瓶兒便問:「你吃酒?教丫頭篩酒你吃。」西門慶看見桌子底下放着一壇金華酒,便問:「是那裏的?」李瓶兒不好説是書童兒買進來的,只説:「我一時要想些酒兒吃,旋使小厮街上買了這壇酒來。打開只吃了兩鍾兒,就懶待吃了。」西門慶道:「阿呀,前頭放着酒,你又拿銀子買!前日我賒了丁蠻子四十壇河清酒,丢在西廂房内。你要吃時,教小厮拿鑰匙取去。」李瓶兒還有頭裏吃的一碟燒鴨子、一碟雞肉、一碟鮮魚没動,教迎春安排了四碟小菜,切了一碟火薰肉,放下桌兒,在房中陪西門慶吃酒。西門慶更不問這嘎飯是那裏,可見平日家中受用,這樣東西無日不吃。西門慶飲酒中間想起,問李瓶兒:「頭裏書童拿的那帖兒是你與他的?」李瓶兒道:「是門外花大舅那裏來説,教你饒了那夥人罷。」西門慶道:「前日吴大舅來説,我没依。若不是,我定要送問這起光棍。既是他那裏分上,我明日到衙門裏,每人打他一頓放了罷。」李瓶兒道:「又打他怎的?打的那雌牙露嘴。甚麽模樣!」西門慶道:「衙門是這等衙門,我管他雌牙不雌牙。還有比他嬌貴的。」李瓶兒道:「我的哥哥,你做這刑名官,早晚公門中與人行些方便兒,也是你個陰騭,别的不打緊,只積你這點孩兒罷。」西門慶道:「可説什麽哩!」李瓶兒道:「你到明日,也要少拶打人,得將就將就些兒,那裏不是積福處。」西門慶道:「公事可惜不的情兒。」

兩個正飲酒中間,只見春梅掀簾子進來。見西門慶正和李瓶兒腿壓着腿兒吃酒,説道:「你每自在吃的好酒兒!這咱晚就不想使個小厮接接娘去?只有來安兒一個跟着轎子,隔門隔户,只怕來晚了,你倒放心!」西門慶見他花冠不整,雲鬢蓬鬆,便滿臉堆笑道:「小油嘴兒,我猜你睡來。」李瓶兒道:「你頭上挑線汗巾兒跳上去了,還不往下拉拉!」因讓他:「好甜金華酒,你吃鍾兒。」西門慶道:「你吃,我使小厮接你娘去。」那春梅一手按着桌兒且兜鞋,因説道:「我纔睡起來,心裏惡拉拉,懶待吃。」西門慶道:「你看不出來,小油嘴吃好少酒兒!」李瓶兒道:「左右今日你娘不在,你吃上一鍾兒怕怎的?」春梅道:「六娘,你老人家自飲,我心裏本不待吃,俺娘在家不在家便怎的?就是娘在家,遇着我心不耐煩,他讓我,我也不吃。」西門慶道:「你不吃,喝口茶兒罷。我使迎春前頭叫個小厮,接你娘去。」因把手中吃的那盞木樨芝麻薰筍泡茶遞與他。那春梅似有如無,接在手裏,只呷了一口,就放下了。説道:「你不要教迎春叫去。我已叫了平安兒在這裏,他還大些。」西門慶隔窗就叫平安兒。那小厮應道:「小的在這裏伺候。」西門慶道:「你去了,誰看大門?」平安道:「小的委付棋童兒在門上。」西門慶道:「既如此,你快拿個燈籠接去罷。」

平安兒于是逕拿了燈籠來迎接潘金蓮。迎到半路,只見來安兒跟着轎子從南來了。原來兩個是熟擡轎的,一個叫張川兒,一個叫魏聰兒。走向前一把手拉住轎扛子,説道:「小的來接娘來了。」金蓮就叫平安兒問道:「是你爹使你來接我?誰使你來?」平安道:「是爹使我來倒少!是姐使了小的接娘來了。」金蓮道:「你爹想必衙門裏没來家。」平安道:「没來家?門外拜了人,從後晌就來家了。在六娘房裏,吃的好酒兒。若不是姐旋叫了小的進去,催逼着拿燈籠來接娘,還早哩!小的見來安一個跟着轎子,又小,只怕來晚了,路上不方便,須得個大的兒來接纔好,小的纔來了。」金蓮又問:「你來時,你爹在那裏?」平安道:「小的來時,爹還在六娘房裏吃酒哩。姐禀問了爹,纔打發了小的來了。」

金蓮聽了,在轎子内半日没言語,冷笑駡道:「賊强人,把我只當亡故了的一般。一發在那淫婦屋裏睡了長覺罷了。到明日,只交長遠倚逞那尿胞種,只休要晌午錯了。張川兒在這裏聽着,也没别人。你脚踏千家門、萬家户,那裏一個纔尿出來的孩子,拿整綾段尺頭裁衣裳與他穿?你家就是王十萬,使的使不的?」張川兒接過來道:「你老人家不説,小的也不敢説,這個可是使不的。不説可惜,倒只恐折了他,花麻痘疹還没見,好容易就能養活的大?去年東門外一個大莊屯人家,老兒六十歲,見居着祖父的前程,手裏無碑記的銀子,可是説的牛馬成群,米糧無數,丫鬟侍妾成群,穿袍兒的身邊也有十七八個。要個兒子花看樣兒也没有。東廟裏打齋,西寺裏修供,捨經施像,那裏没求到?不想他第七個房裏,生了個兒子,喜歡的了不得。也像咱當家的一般,成日如同掌兒上看擎,錦繡窩兒裏抱大。糊了三間雪洞兒的房,買了四五個養娘扶持。成日見了風也怎的,那消三歲,因出痘疹丢了。休怪小的説,倒是潑丢潑養的還好。」金蓮道:「潑丢潑養?恨不得成日金子兒裹着他哩!」平安道:「小的還有樁事對娘説。小的若不説,到明日娘打聽出來,又説小的不是了。便是韓夥計説的那夥人,爹衙門裏都夾打了,收在監裏,要送問他。今早應二爹來和書童兒説話,想必受了幾兩銀子,大包子拿到鋪子裏,就便鑿了二三兩使了。買了許多東西嘎飯,在來興屋裏,教他媳婦子整治了,掇到六娘屋裏,又買了兩瓶金華酒,先和六娘吃了。又走到前邊鋪子裏,和傅二叔、賁四、姐夫、玳安、來興衆人打夥兒,直吃到爹來家時分纔散了。」金蓮道:「他就不讓你吃些?」平安道:「他讓小的?好不大膽的蠻奴才!把娘每還不放在心上。不該小的説,還是爹慣了他,爹先不先和他在書房裏幹的齷齪營生。况他在縣裏當過門子,什麽事兒不知道?爹若不早把那蠻奴才打發了,到明日咱這一家子吃他弄的壞了。」金蓮問道:「在你六娘屋裏吃酒,吃的多大回?」平安兒道:「吃了好一日兒。小的看見他吃的臉兒通紅纔出來。」金蓮道:「你爹來家,就不説一句兒?」平安道:「爹也打牙粘住了,説什麽!」金蓮駡道:「恁賊没廉耻的昏君强盗!賣了兒子招女婿,彼此騰倒着做。」囑付平安:「等他再和那蠻奴才在那裏幹這齷齪營生,你就來告我説。」平安道:「娘分付,小的知道。娘也只放在心裏,休要題出小的一字兒來。」于是跟着轎子,直説到家門首。

潘金蓮下了轎,先進到後邊拜見月娘。月娘道:「你住一夜,慌的就來了?」金蓮道:「俺娘要留我住。他又招了俺姨那裏一個十二歲的女孩兒在家過活,都擠在一個炕上,誰住他!又恐怕隔門隔户的,教我就來了。俺娘多多上覆姐姐:多謝重禮。」于是拜畢月娘,又到李嬌兒、孟玉樓衆人房裏,都拜了。回到前邊,打聽西門慶在李瓶兒屋裏説話,逕來拜李瓶兒。李瓶兒見他進來,連忙起身,笑着迎接進房裏來,説道:「姐姐來家早,請坐,吃鍾酒兒。」教迎春:「快拿座兒與你五娘坐。」金蓮道:「今日我偏了杯,重複吃了雙席兒,不坐了。」説着,揚長抽身就去了。西門慶道:「好奴才,恁大膽,來家就不拜我拜兒?」那金蓮接過來道:「我拜你?還没修福來哩。奴才不大膽,什麽人大膽!」看官聽説:潘金蓮這幾句話,分明譏諷李瓶兒,説他先和書童兒吃酒,然後又陪西門慶,豈不是雙席兒,那西門慶怎曉得就理。正是:

情知語是針和絲,就地引起是非來。

聯繫我們:dlsr@163.com 粤ICP备14015598号

粤公网安备 44512202000019号

粤公网安备 44512202000019号

東里書齋-站點欄目導航 東里書齋-全部書籍列表