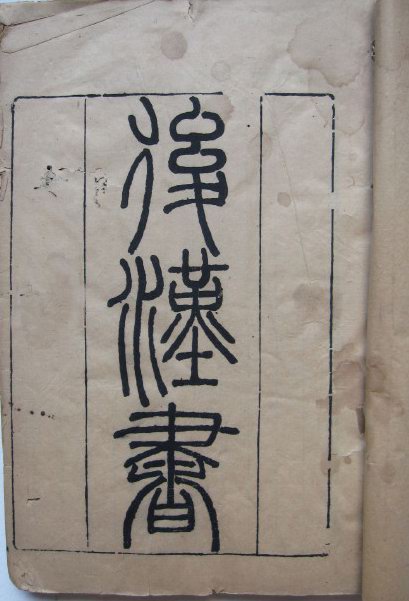

《後漢書注》

《後漢書》,二十四史之一,百二十卷,分本紀十、列傳八十、志三十。記述了上起東漢的漢光武帝建武元年(西元25年),下至漢獻帝建安二十五年(西元220年),共一百九十五年的史事。《紀》及《列傳》爲南朝宋·范曄所撰,《志》則爲後人取南朝梁·劉昭所注晉·司馬彪《續漢書》補入。范書一出,超越衆家後漢史書,而與《史記》、《漢書》、《三國志》合稱爲「前四史」。

《後漢書》大部分沿襲《史記》、《漢書》的現成體例,但在成書過程中,范曄根據東漢一代歷史的具體特點,又有所創新變動。首先,於帝紀之後添置了皇后紀。東漢從和帝開始,連續有六個太后臨朝。把她們的活動寫成紀的形式,既名正言順,又能準確地反映這一時期的政治特點。其次,《後漢書》新增加了《黨錮傳》、《宦者傳》、《文苑傳》、《獨行傳》、《方術傳》、《逸民傳》、《列女傳》七個類傳。

《後漢書》的《紀》《傳》爲唐高宗太子李賢所注;司馬彪的《志》,注者是南朝梁人劉昭。劉昭的注原包括全部范書及司馬《志》,李賢的注即是以此爲基礎,參照其他各書增刪而成的。李賢以《志》非范書,故不注,劉注作爲補闕才與李注一併流傳下來了。清人註釋《後漢書》的著作很多,其中以惠棟的《補註》爲最好。後來王先謙採集眾注合成《集解》一書,更爲後學提供了極大的便利。

文本來源:瀚典漢籍

- ◎卷一上·光武帝紀第一上

- ◎卷一下·光武帝紀第一下

- ◎卷二·顯宗孝明帝紀第二

- ◎卷三·肅宗孝章帝紀第三

- ◎卷四·孝和孝殤帝紀第四

- ◎卷五·孝安帝紀第五

- ◎卷六·孝順孝沖孝質帝紀第六

- ◎卷七·孝桓帝紀第七

- ◎卷八·孝靈帝紀第八

- ◎卷九·孝獻帝紀第九

- ◎卷十上·皇后紀第十上

- ◎卷十下·皇后紀第十下

- ◎卷十一·劉玄劉盆子列傳第一

- ◎卷十二·王劉張李彭盧列傳第二

- ◎卷十三·隗囂公孫述列傳第三

- ◎卷十四·宗室四王三侯列傳第四

- ◎卷十五·李王鄧來列傳第五

- ◎卷十六·鄧寇列傳第六【鄧禹子訓 孫騭 寇恂曾孫榮】

- ◎卷十七·馮岑賈列傳第七

- ◎卷十八·吳蓋陳臧列傳第八

- ◎卷十九·耿弇列傳第九【弟國 國子秉 秉弟夔 國弟子恭】

- ◎卷二十·銚期王霸祭遵列傳第十【祭遵從弟肜】

- ◎卷二十一·任李萬邳劉耿列傳第十一【任光子隗】

- ◎卷二十二·朱景王杜馬劉傅堅馬列傳第十二

- ◎卷二十三·竇融列傳第十三【弟子固 曾孫憲 玄孫章】

- ◎卷二十四·馬援列傳第十四【子廖 子防 兄子嚴 族孫棱】

- ◎卷二十五·卓魯魏劉列傳第十五【魯恭弟丕】

- ◎卷二十六·伏侯宋蔡馮趙牟韋列傳第十六【伏湛子隆】

- ◎卷二十七·宣張二王杜郭吳承鄭趙列傳第十七

- ◎卷二十八上·桓譚馮衍列傳第十八上

- ◎卷二十八下·馮衍傳第十八下

- ◎卷二十九·申屠剛鮑永郅惲列傳第十九

- ◎卷三十上·蘇竟楊厚列傳第二十上

- ◎卷三十下·郎顗襄楷列傳第二十下

- ◎卷三十一·郭杜孔張廉王蘇羊賈陸列傳第二十一

- ◎卷三十二·樊宏陰識列傳第二十二【宏子鯈 族曾孫準 識弟興】

- ◎卷三十三·朱馮虞鄭周列傳第二十三

- ◎卷三十四·梁統列傳第二十四【子松 竦 曾孫商 玄孫冀】

- ◎卷三十五·張曹鄭列傳第二十五

- ◎卷三十六·鄭范陳賈張列傳第二十六

- ◎卷三十七· 桓榮丁鴻列傳第二十七

- ◎卷三十八·張法滕馮度楊列傳第二十八

- ◎卷三十九·劉趙淳于江劉周趙列傳第二十九

- ◎卷四十上·班彪列傳第三十上【自東都主人以下分爲下卷】

- ◎卷四十下·班彪列傳第三十下【子固】

- ◎卷四十一·第五鍾離宋寒列傳第三十一【第五倫曾孫種 宋均族子意】

- ◎卷四十二· 光武十王列傳第三十二

- ◎卷四十三·朱樂何列傳第三十三【朱暉孫穆】

- ◎卷四十四·鄧張徐張胡列傳第三十四

- ◎卷四十五·袁張韓周列傳第三十五

- ◎卷四十六·郭陳列傳第三十六【郭躬弟子鎮 陳寵子忠】

- ◎卷四十七·班梁列傳第三十七

- ◎卷四十八·楊李翟應霍爰徐列傳第三十八

- ◎卷四十九·王充王符仲長統列傳第三十九

- ◎卷五十·孝明八王列傳第四十

- ◎卷五十一·李陳龐陳橋列傳第四十一

- ◎卷五十二·崔駰列傳第四十二【子瑗 孫寔】

- ◎卷五十三·周黃徐姜申屠列傳第四十三

- ◎卷五十四·楊震列傳第四十四【子秉 孫賜 曾孫彪 玄孫脩】

- ◎卷五十五·章帝八王傳第四十五

- ◎卷五十六·張王种陳列傳第四十六

- ◎卷五十七·杜欒劉李劉謝列傳第四十七

- ◎卷五十八·虞傅蓋臧列傳第四十八

- ◎卷五十九·張衡列傳第四十九

- ◎卷六十上·馬融列傳第五十上

- ◎卷六十下·蔡邕列傳第五十下

- ◎卷六十一·左周黃列傳第五十一

- ◎卷六十二·荀韓鍾陳列傳第五十二

- ◎卷六十三·李杜列傳第五十三

- ◎卷六十四·吳延史盧趙列傳第五十四

- ◎卷六十五·皇甫張段列傳第五十五

- ◎卷六十六·陳王列傳第五十六

- ◎卷六十七·黨錮列傳第五十七

- ◎卷六十八·郭符許列傳第五十八

- ◎卷六十九·竇何列傳第五十九

- ◎卷七十·鄭孔荀列傳第六十

- ◎卷七十一·皇甫嵩朱儁列傳第六十一

- ◎卷七十二·董卓列傳第六十二

- ◎卷七十三·劉虞公孫瓚陶謙列傳第六十三

- ◎卷七十四上·袁紹劉表列傳第六十四上【紹子譚】

- ◎卷七十四下·袁紹劉表列傳第六十四下【紹子譚】

- ◎卷七十五·劉焉袁術呂布列傳第六十五

- ◎卷七十六·循吏列傳第六十六

- ◎卷七十七·酷吏列傳第六十七

- ◎卷七十八·宦者列傳第六十八

- ◎卷七十九上·儒林列傳第六十九上

- ◎卷七十九下·儒林列傳第六十九下

- ◎卷八十上·文苑列傳第七十上

- ◎卷八十下·文苑列傳第七十下

- ◎卷八十一·獨行列傳第七十一

- ◎卷八十二上·方術列傳第七十二上

- ◎卷八十二下·方術列傳第七十二下

- ◎卷八十三·逸民列傳第七十三

- ◎卷八十四·列女傳第七十四

- ◎卷八十五·東夷列傳第七十五

- ◎卷八十六·南蠻西南夷列傳第七十六

- ◎卷八十七·西羌傳第七十七

- ◎卷八十八·西域傳第七十八

- ◎卷八十九·南匈奴列傳第七十九

- ◎卷九十·烏桓鮮卑列傳第八十

- ◎志第一·律曆上【律準·候氣】

- ◎志第二·律曆中【賈逵論曆·永元論曆·延光論曆·漢安論曆·熹平論曆·論月食】

- ◎志第三·律曆下

- ◎志第四·禮儀上【合朔·立春·五供·上陵·冠·夕牲·耕·高禖·養老·先蠶·祓禊】

- ◎志第五·禮儀中【立夏·請雨·拜皇太子·拜王公·桃印·黃郊·立秋·貙劉·案戶·祠星·立冬·冬至·臘·大儺·土牛·遣衛士·朝會】

- ◎志第六·禮儀下【大喪·諸侯王列侯始封貴人公主薨】

- ◎志第七·祭祀上【光武即位告天·郊·封禪】

- ◎志第八·祭祀中【北郊·明堂·辟雍·靈臺·迎氣·增祀·六宗·老子】

- ◎志第九·祭祀下【宗廟·社稷·靈星·先農·迎春】

- ◎志第十·天文上【王莽三·光武十二】

- ◎志第十一·天文中【明十二·章五·和三十三·殤一·安四十六·順二十三·質三】

- ◎志第十二·天文下【桓三十八·靈二十·獻九·隕石】

- ◎志第十三·五行一【貌不恭·淫雨·服妖·雞禍·青眚·屋自壞·訛言·旱·謠·狼食人】

- ◎志第十四·五行二【災火·草妖·羽蟲孽·羊禍】

- ◎志第十五·五行三【大水·水變色·大寒·雹·冬雷·山鳴·魚孽·蝗】

- ◎志第十六·五行四【地震·山崩·地陷·大風拔樹·螟·牛疫】

- ◎志第十七·五行五【射妖·龍蛇孽·馬禍·人痾·人化·死復生·疫·投蜺】

- ◎志第十八·五行六【日蝕·日抱·日赤無光·日黃珥·日中黑·虹貫日·月蝕非其月】

- ◎志第十九·郡國一【司隸:河南·河內·河東·弘農·京兆·馮翊·扶風】

- ◎志第二十·郡國二【豫州:潁川·汝南·梁國·沛國·陳國·魯國;冀州:魏郡·鉅鹿·常山·中山·安平·河閒·清河·趙國·勃海】

- ◎志第二十一·郡國三【兗州:陳留·東郡·東平·任城·泰山·濟北·山陽·濟陰;徐州:東海·琅邪·彭城·廣陵·下邳】

- ◎志第二十二·郡國四【青州:濟南·平原·樂安·北海·東萊·齊國;荊州:南陽·南郡·江夏·零陵·桂陽·武陵·長沙;揚州:九江·丹陽·廬江·會稽·吳郡·豫章】

- ◎志第二十三·郡國五【益州:漢中·巴郡·廣漢·蜀郡·犍爲·牂牁·越巂·益州·永昌·廣漢屬國·蜀郡屬國·犍爲屬國;涼州:隴西·漢陽·武都·金城·安定·北地·武威·張掖·酒泉·敦煌·張掖屬國·張掖居延屬國;并州:上黨·太原·上郡·西河·五原·雲中·定襄·鴈門·朔方;幽州:涿郡·廣陽·代郡·上谷·漁陽·右北平·遼西·遼東·玄菟·樂浪·遼東屬國;交州:南海·蒼梧·鬱林·合浦·交趾·九真·日南】

- ◎志第二十四·百官一【太傅·太尉·司徒·司空·將軍】

- ◎志第二十五·百官二【太常·光祿勳·衞尉·太僕·廷尉·大鴻臚】

- ◎志第二十六·百官三【宗正·大司農·少府】

- ◎志第二十七·百官四【執金吾·太子太傅·大長秋·太子少傅·將作大匠·城門校尉·北軍中候·司隸校尉】

- ◎志第二十八·百官五【州郡·縣鄉·亭里·匈奴中郎將·烏桓校尉·護羌校尉·王國·宋衛國·列侯·關內侯·四夷國·百官奉】

- ◎志第二十九·輿服上【玉輅·乘輿·金根·安車·立車·耕車·戎車·獵車·軿車·青蓋車·綠車·皁蓋車·夫人安車·大駕·法駕·小駕·輕車·大使車·小使車·載車·導從車·車馬飾】

- ◎志第三十·輿服下【冕冠·長冠·委貌冠·皮弁冠·爵弁冠·通天冠·遠遊冠·高山冠·進賢冠·法冠·武冠·建華冠·方山冠·巧士冠·却非冠·却敵冠·樊噲冠·術氏冠·鶡冠·幘·佩·刀·印·黃赤綬·赤綬·綠綬·紫綬·青綬·黑綬·黃綬·青紺綸·后夫人服】

- ◎後漢書注補志序

附錄